児童手当のご案内(中学卒業までのお子さんを養育されている方のための制度です)

- 更新日:2022年6月1日

- ID:124

児童手当の制度改正について

児童手当について

児童手当とは、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

受給対象者

安堵町に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している世帯の生計中心者(恒常的に所得が高い方)。

また、平成24年7月9日より住民基本台帳法の一部が改正され、外国人登録制度が廃止になり、外国人の方も住民基本台帳法の適用対象となりました。これに伴い、今までは1年未満の在留期間の外国人の方は児童手当対象外でしたが、住民基本台帳法に登録されていて3ヶ月を超える在留資格を持つ外国人の方であれば、児童手当の対象となります。

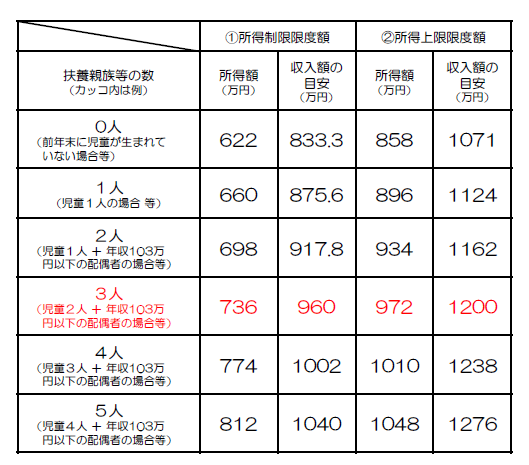

※平成24年6月分より所得制限が導入されました。(特例給付)

また、令和4年10月支給分(6月から9月分)より所得制限上限額を超える場合は特例給付を受けられません。(資格消滅、却下)

※公務員の人(勤務先が国立大学法人、独立行政法人の人は除く)は所属庁から支給されますので、所属庁で手続きをしてください。

支給対象となる児童

中学校修了前の児童(15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童)

手当の額

<児童手当>所得額が所得制限限度額未満の方

0歳から3歳未満:月額15,000円

3歳から小学校修了前(第1子・第2子):月額10,000円 (第3子以降):月額15,000円

中学生:月額10,000円

※「第3子」とは、高校卒業(18歳に達する日以後最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

(例1)

高校3年生、中学3年生、小学6年生の児童を養育している場合の支給額

・第1子:高校3年生 (支給対象ではありませんが、第1子として数えます)

・第2子:中学3年生 (支給対象) 月額10,000円

・第3子:小学6年生 (支給対象) 月額15,000円

(例2)

中学生の児童3人を養育している場合・・・第3子であっても中学生は一律月額10,000円

<特例給付>所得額が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方

月額5,000円

<資格消滅(却下)>所得上限限度額以上の方 ※新設

手当は支給されません。

※資格喪失(却下)となった後、所得要件を満たすこととなったときは、あらためて認定請求書の提出が必要です。

認定請求書を提出されない場合、支給できませんのでご注意ください。

※収入額はあくまで目安です。

支給方法

- 6月・10月・2月の10日(土曜日・日曜日、祝日の場合は、その前日)に、受給者の振込指定口座に振り込まれます。

- 原則として、申請された月の翌月分から支給されます。

申請請求に必要なもの

手当の支給を受けるためには、児童を養育している親等が、住所地の市区町村に下記の書類を添えて申請(認定請求)を行う必要があります。

- 認定請求書

- 請求者の預金通帳

- 請求者の健康保険被保険者証の写し等

- 請求者および配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)※別居監護の場合は児童分も必要

こんなときには手続きが必要です

次のような場合は手続きが必要です。

手続きが遅れると、遅れた月の分の手当が受けられなくなったり、過払い分の手当を返還していただくことがありますので、注意してください。

支給対象の児童が増えたとき

支給対象となる児童が増えた(出生など)ときは、額改定の届け出をしてください。

※出生届を提出しただけでは、児童手当は増額されませんので注意してください。

支給対象となる児童が減ったとき

受給者が離婚または離婚を前提に支給対象となる児童と別居したことなどにより、

児童の面倒をみなくなったときは、消滅の届け出と額改定の手続きをしてください。

町外に転出したとき

世帯全員での転出、または対象となる児童を残して受給者が町外に転出した場合

児童手当の消滅届け出をしてください。

受給者を残して対象者となる児童が転出した場合

別居監護・養育事実の申立書に、お子さんの属する世帯全員の転入先の住民票(続柄等省略していないもの)を添えて提出してください。

町内に転入したとき

児童手当認定請求書を提出してください。

※「申請に必要なもの」を参考に、必要書類を提出してください。

受給者が公務員になったとき

消滅の届け出をし、所属庁で申請の手続きをしてください。

配偶者と離婚を前提に別居するとき

・受給者が児童と同居する場合

同居父母の申立書に離婚協議中であることを示す書類を添えて提出してください。

・受給者の配偶者が児童と同居する場合

受給者は消滅届を提出してください。

児童と同居する父(または母)は新たに児童手当認定請求書を提出してください。

※「申請に必要なもの」を参考に、必要書類を提出してください。

同居父母の申立書、離婚協議中であることを示す書類を添えて提出してください。

受給者または支給対象者となる児童の名前が変わったとき

氏名変更の届け出をしてください。

振込指定口座を変更したいとき

振込先変更届を提出してください。受給者の通帳または口座情報の記載ページの写しを持参してください。

- 口座は受給者の本人名義(普通預金)に限ります。※支給対象となる児童や配偶者名義の口座には変更できません。

- 口座変更の手続きは、支給月(6月・10月・2月)の1ヶ月前までに手続きをしてください。

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、引き続き児童手当を受ける要件を満たしているかを確認するものです。

これまではすべての受給者に提出していただいていましたが、令和4年6月以降は受給者の状況を公募等で確認できる場合は、現況届の提出を省略することが可能となりました。

ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で児童手当を受給している方

2.戸籍や住民票の無い児童(無戸籍児童)を養育している方

3.離婚協議中で配偶者と別居している方

4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

5.その他安堵町から現況届の提出の案内があった方

現況届の提出が必要な方には「児童手当現況届」を送付しますので、6月中に必要な書類を添えて提出してください。

※現況届の提出がない場合、6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

※令和3年度以前の分は、引き続き全員提出が必要です。

児童手当制度のご案内(内閣府)

問い合わせ・窓口受付時間

安堵町役場 子ども家庭推進室

電話:0743-57-1591

午前8時30分から午後5時15分まで

(土・日・祝日、年末年始を除く)

リーフレット「児童手当」(令和4年度版)

お問い合わせ

安堵町役場子ども家庭推進室 [福祉保健センター]

電話: 0743-57-1591

ファックス: 0743-57-1592

電話番号のかけ間違いにご注意ください!