○安堵町開発指導要領

平成27年3月30日

告示第10号

(趣旨)

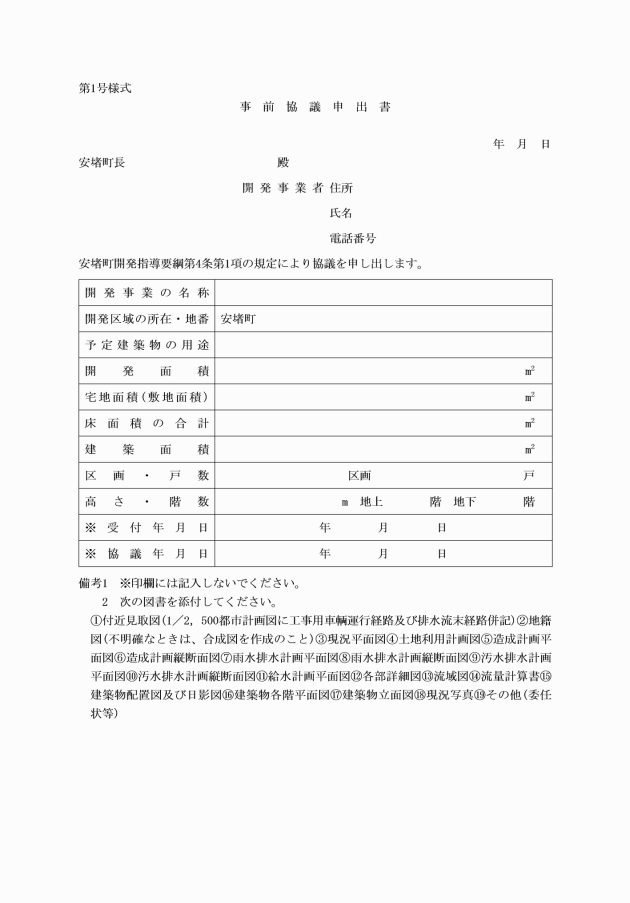

第1条 この要領は、安堵町開発指導要綱(平成27年安堵町告示第9号。以下「要綱」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

3 第1項の協議は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条に規定する公共施設の管理者との協議を兼ねることができる。

(計画公開の手続)

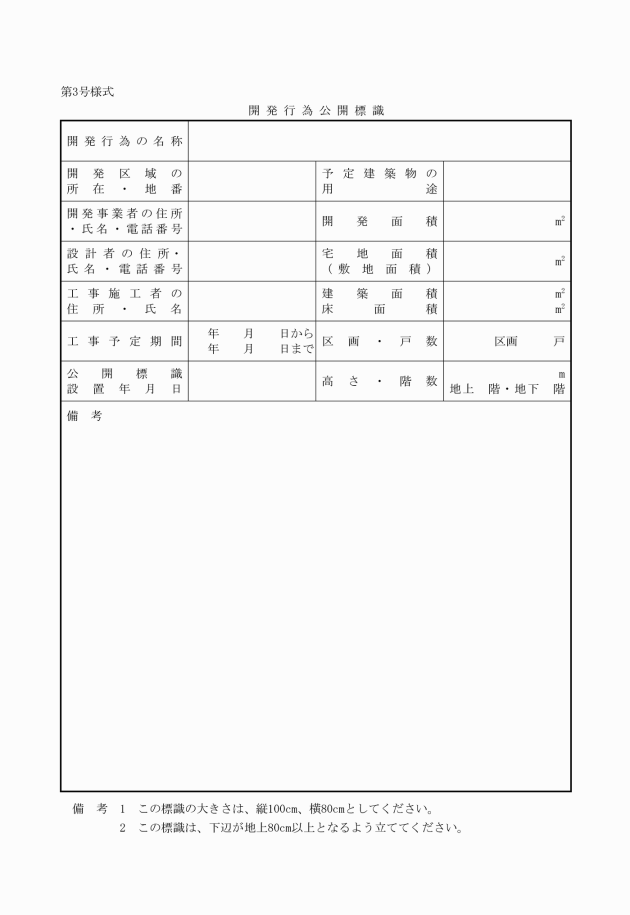

第3条 開発事業者は、開発行為許可申請(開発行為許可申請を要しない場合は、建築確認申請)の前に、開発行為公開標識(第3号様式)により開発行為に関する計画を地域住民に公開するものとする。

2 前項の公開標識は、開発区域内の地域住民の見やすい場所に設置するものとする。

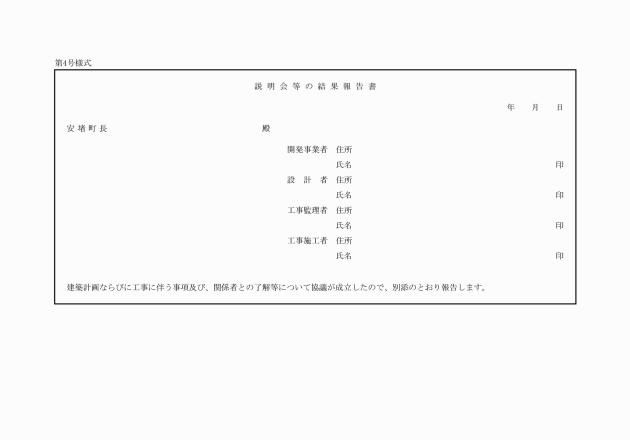

(1) 説明会等の結果報告書(第4号様式)

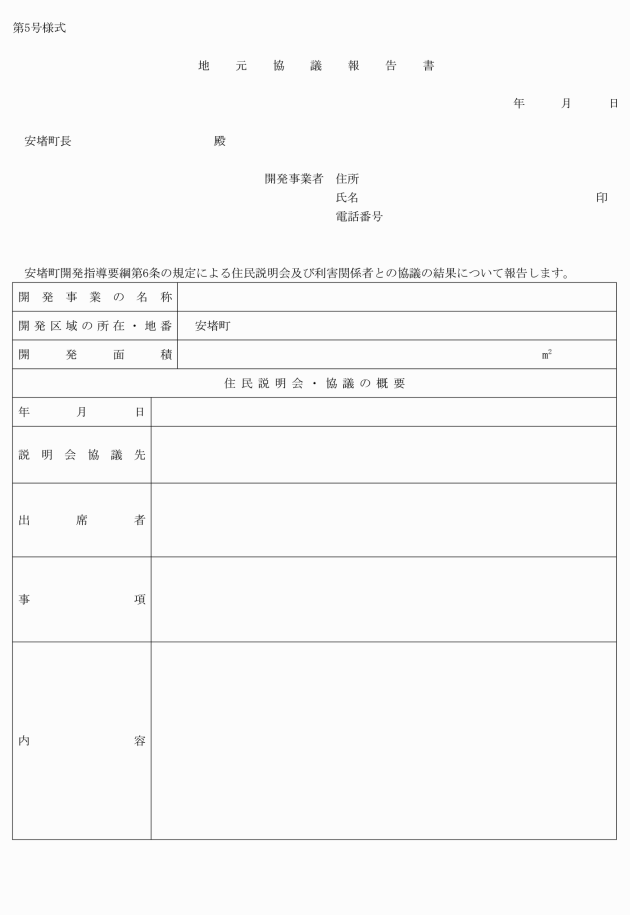

(2) 地元協議報告書(第5号様式)

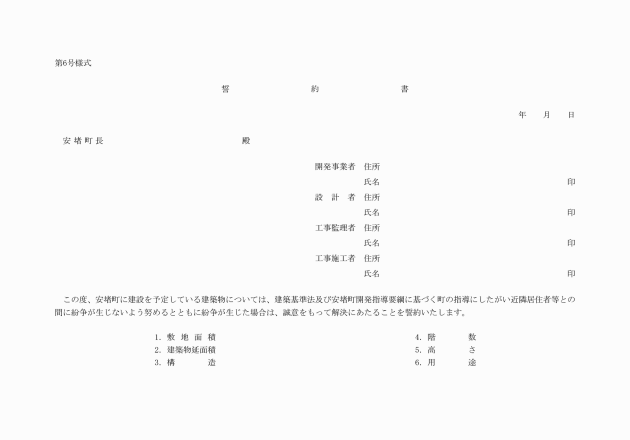

(3) 将来、近隣居住者等との間に紛争が生じた場合に、誠意をもって解決にあたる旨の誓約書(第6号様式)

(文化財の保護)

第5条 開発事業者は、埋蔵文化財包蔵地及びその周辺において開発事業を行う場合は、事前に町教育委員会と協議し、保存の必要がある場合は、その対策を講じなければならない。

2 開発事業者は、埋蔵文化財等を発見したときは、直ちに工事を中止し、現状を変更することなく、速やかに町教育委員会に届け出て、その指示に従い、開発事業者の負担において必要な措置を講じなければならない。

(環境保全等)

第6条 開発事業者は、開発行為を行うに当たり、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭等の公害を未然に防止し、日照及び電波の障害を防止するため、町長と十分協議の上、対策を講じなければならない。

(1区画の敷地面積)

第7条 開発事業者は、住宅の1区画当たりの敷地面積を次の表に定める基準により確保するものとし、その形状は良好な宅地として利用できるものでなければならない。

開発区域面積 | 1戸建住宅 | 長屋住宅 | 共同住宅 |

500m2未満 | 100m2以上 | 1世帯当たり100m2以上 | その都度協議する |

500m2以上2000m2未満 | 130m2 | 1世帯当たり110m2以上 | |

2000m2以上 | 165m2 | 原則として認めない |

(ワンルームマンション)

第8条 開発事業者は、ワンルームマンション(主として独立した2以上の居室を有しない住戸で、住戸専用面積が25平方メートル未満のものをいう。)の住戸専用面積については、1戸当たり16平方メートル以上確保しなければならない。

2 開発事業者は、ワンルームマンションの適正な管理を維持するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 使用規定を定め、入居者にこれを遵守させること。

(2) 建物内に管理人を置き、又はこれに代わる管理体制を設けること。ただし、30戸未満のワンルームマンションにおいて適正な管理が行えると町長が認めた場合は、この限りでない。

(3) 玄関、ホール等の見やすい場所に、緊急連絡先等の表示板を掲げること。

(道路)

第9条 開発事業者は、開発行為に伴う道路計画については、町の道路計画と整合するよう事前に町長と協議しなければならない。

2 道路の構造については、安堵町道路構造の基準等に関する条例(平成25年安堵町条例第5号)により計画すること。

(安全施設等)

第10条 開発事業者は、次の各号に掲げるところにより安全対策について万全を期さなければならない。

(1) 交通安全施設については、周辺の交通状況を調査し、工事中及び工事完了後も交通安全上支障のないものとし、次の事項に留意して設置すること。

ア 工事用車両の通行に伴い、交差点等交通安全上危険と考えられる箇所に交通誘導員を配置するとともに、安全施設を完備して、交通安全を確保すること。

イ 開発行為に関連して、交通安全上支障となる見通しの悪い交差点部や曲線部にはカーブミラー等の交通安全施設を設置すること。また、必要に応じ道路管理者及び所轄の警察署と協議の上、交通規制に関する施設(交通信号、横断歩道、規制標識等)を設置すること。

(2) 土砂及び資材等の搬出入については、次の事項に留意すること。

ア 車両の運行は、通学等の時間帯を避けること。

イ 車両の運行によりタイヤ部分等に付着する泥土で路面の汚損が生じることのないよう十分対策を講じるとともに、汚損又は破損を生じたときは、町長の指示により開発事業者において速やかに清掃及び復旧を完全に行うこと。

(公園・広場及び緑地)

第11条 開発事業者は、奈良県の開発許可制度等に関する審査基準集(技術基準編)(以下「県開発審査基準集」という。)に基づいて公園等を設置しなければならない。また、環境保全等を考慮し、可能な限り緑の確保に努めるものとする。

2 前項の公園等の位置については、防災及び非常災害時の避難場所として役に立つように決定し、開発事業者の負担で整備しなければならない。

(汚水排水施設)

第12条 開発事業者は、汚水排水施設を次の各号に定める事項に留意して計画し、設置しなければならない。

(1) 開発区域内の汚水排水の排除方法は、原則として雨水と汚水を分離した分流式とすること。

(2) 開発区域内における汚水処理は、公共下水道に接続し、処理すること。ただし、公共下水道の供用が開始されていない区域においては合併浄化槽を設置し、処理すること。

(3) し尿を水洗方式によって処理しようとする場合、処理水の放流については、地元水利関係団体と協議すること。

(4) 汚水排水施設の構造については、別途町が定める基準により計画すること。

(下水道)

第13条 下水道計画は、大和川上流流域関連公共下水道として上位計画に基づき、県開発審査基準集、町下水道構造基準に適合したものでなければならない。

2 開発事業者は、町下水道認可区域内又は区域外を問わず排水計画を定め、事前に町下水道管理者と協議し、その指示によらなければならない。また、その計画を変更しようとする場合も同様とする。

3 開発による流域の変更は、原則として認めない。

(雨水排水施設)

第14条 雨水排水は、放流先の水利権者又は管理者と協議の上、開発区域を含む集水区域全体の流量を勘案し、排水路等に適切かつ有効に排出できるように接続されていなければならない。

2 開発事業者は、雑排水等の流入がある場合、放流先の水利権者又は管理者の同意を得ること。

3 雨水排出施設の構造等は、県開発審査基準集に基づくこと。

(治水対策)

第15条 大和川流域総合治水対策として、開発事業者は、大和川流域総合治水対策協議会の定める大和川流域調整池技術基準、大和川流域小規模開発雨水流出抑制対策設計指針に基づき、県担当課及び町担当課と協議の上、雨水流出抑制施設(調整池等)を設置しなければならない。

(消防水利施設)

第16条 消防水利施設については、開発行為等の状況を勘案し、所轄の消防署と協議の上、指示するものとする。

(駐車・駐輪施設)

第17条 開発事業者は、駐車・駐輪施設については、開発区域内の建築物の用途及び規模並びに居住者等の安全を考慮し、次の基準により適切に配置するものとする。

(1) 駐車施設は原則として同一敷地内に設置するものとする。その駐車台数は、共同住宅には1戸につき1台以上、ワンルームマンションには全戸数の3分の2以上とし、店舗(店舗併用住宅を含む。)、工場等には業種及び地域の状況等を勘案し、町長と協議のうえ駐車施設を確保すること。

※ 店舗については、標準として1店舗につき駐車施設3台以上を確保するものとし、店舗の用に供する部分の床面積が100平方メートルを超える場合は、30平方メートル増えるにつき駐車施設1台の割合で確保するものとする。ただし、客席を有する店舗については、標準として客席数の4分の1以上の駐車施設を確保するものとする。

(2) 駐車施設の面積は、原則として1台当たり12.5平方メートル以上とすること。

(3) 駐輪場については、共同住宅には1戸につき1台以上、店舗には業種及び地域の状況等を勘案し確保すること。

(4) 駐輪場の面積は、原則として1台当たり1.2平方メートル以上とすること。

(ごみ集積施設)

第18条 開発事業者は、町が家庭ごみ収集業務を円滑に行うため、次の各号に掲げる事項に留意し、ごみ集積施設(以下「集積所」という。)を開発区域内に設置するものとする。

(1) 集積所は収集車が通り抜けることができ、かつ、容易に横付けして安全に作業出来る位置に設置すること。

(2) 集積所の設置場所及び構造等については、町長と協議しなければならない。

(公共施設等の引継ぎ)

第21条 開発事業者は、要綱第14条の規定に基づき工事完了検査合格後速やかに公共施設等の用に供する土地の引継ぎができるよう努めなければならない。

2 開発事業者は、開発行為により設置した公共施設等の管理を町に引継ぎしようとするときは、必要な書類を当該公共施設等の管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

附則

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和6年6月28日告示第37号)

この告示は、令和6年7月1日から施行する。