○安堵町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

令和3年3月23日

告示第10号

安堵町国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱(平成23年安堵町告示第33号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項から第3項までの規定による一部負担金の減額又は支払の免除(以下「減免」という。)及び徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

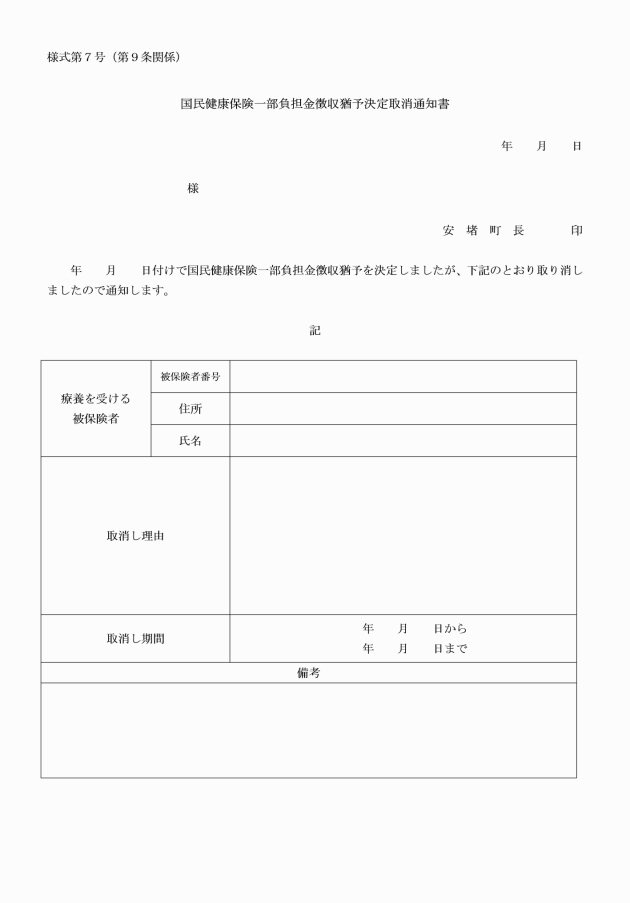

(一部負担金の徴収猶予)

第2条 町長は、納税義務者又は被保険者(以下「納税義務者等」という。)が次の各号のいずれかに該当することによりその生活が困難となった場合において必要と認められるときは、その者に対し、一部負担金の徴収猶予をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、次のいずれかに該当することとなった場合

ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者

イ 行方不明となった者

ウ その者の居住する住宅について著しい損害を受けた者

(2) 次のいずれかの事由により、その世帯の収入が著しく減少した場合

ア 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等

イ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由

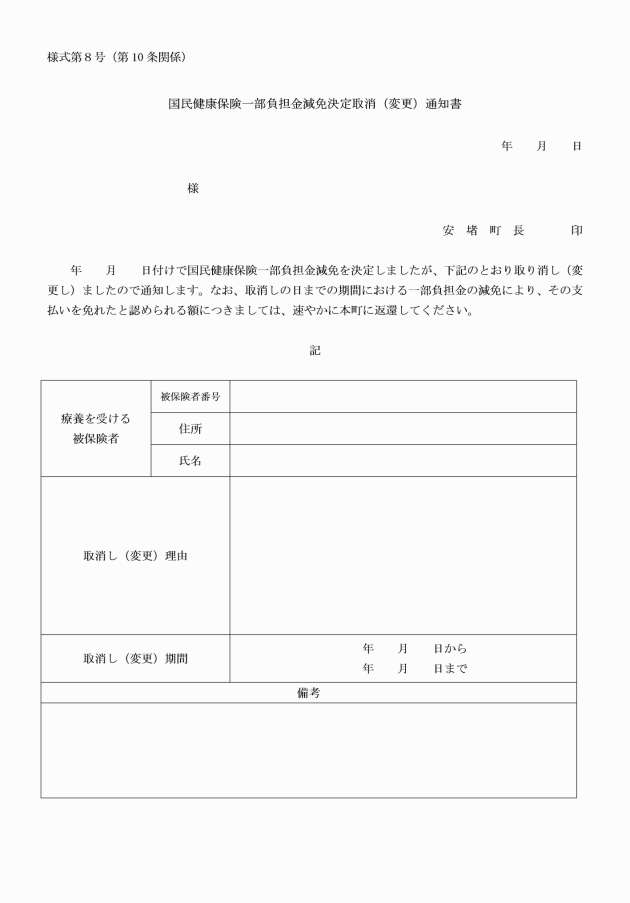

(一部負担金の減免)

第3条 町長は、納税義務者等が前条第1項各号に該当することによりその生活が著しく困難となった場合において必要と認められるときは、その者に対し、一部負担金の減免をすることができる。

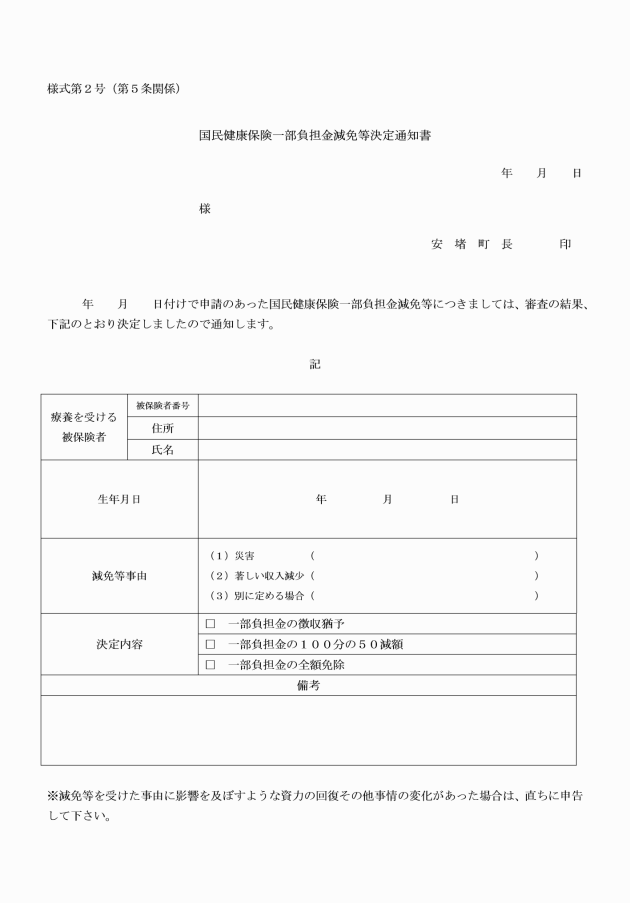

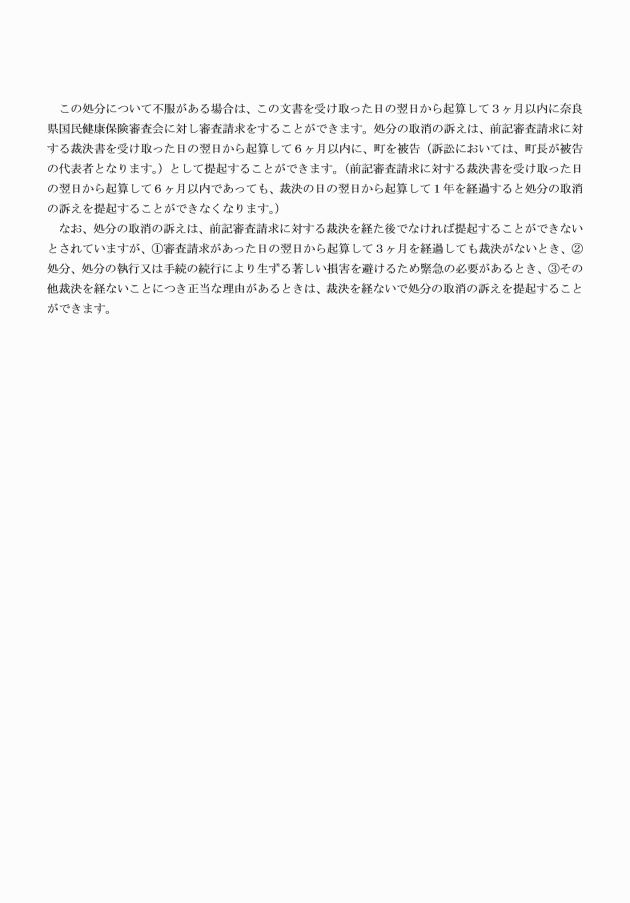

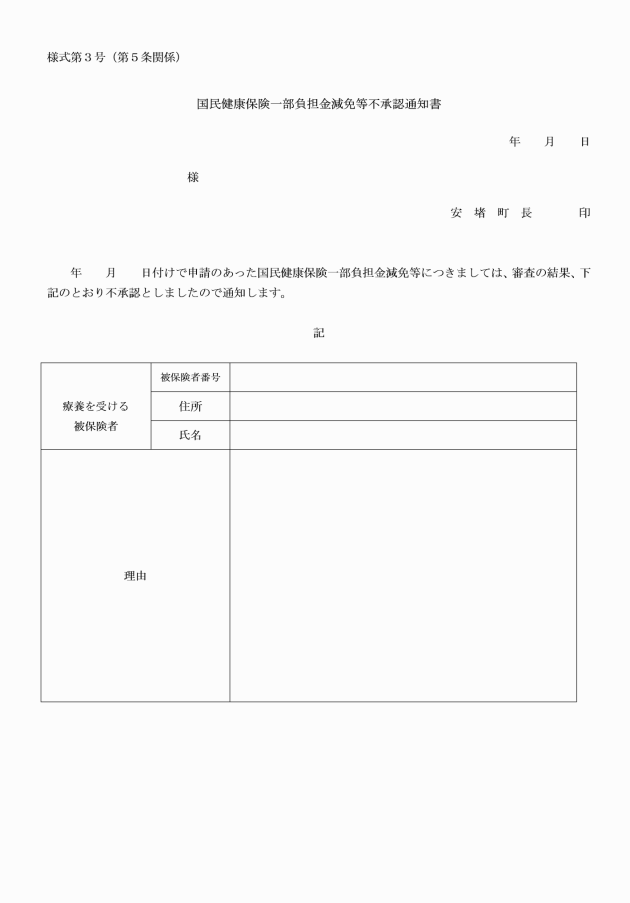

(決定等)

第5条 町長は、前条の申請に不備がないことを確認したときはこれを受理し、速やかに審査等を行い、その可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の可否の決定に当たって必要と認めるときは、申請者に対し必要な書類等の提出又は提示を求めることができる。

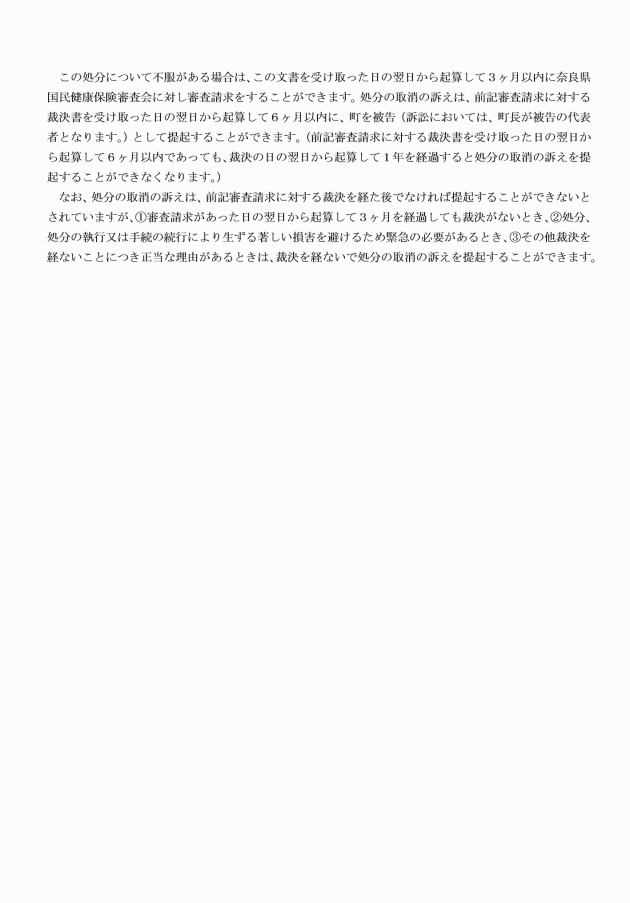

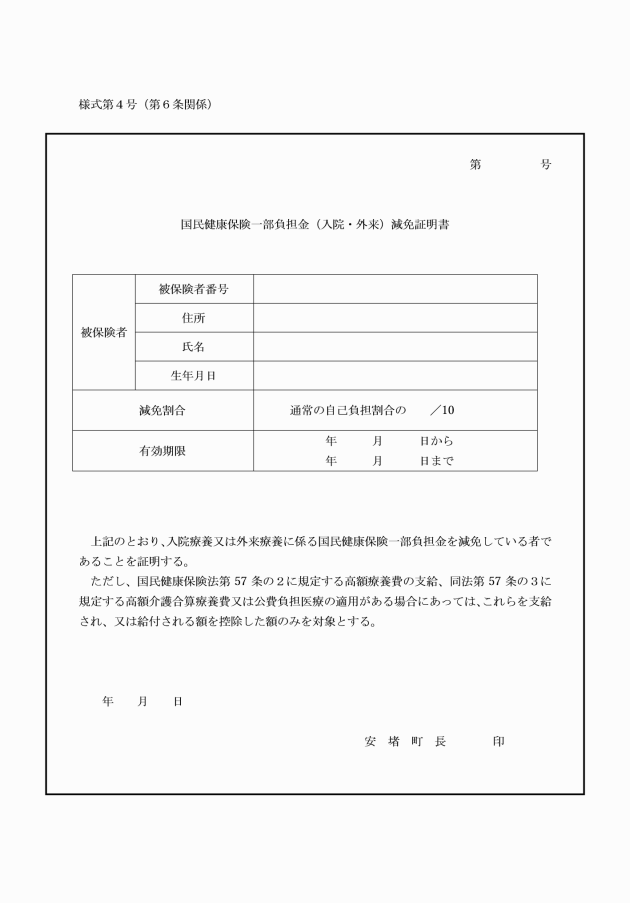

2 前項の証明書により療養の給付を受けようとする者は、国民健康保険被保険者証に添えて当該証明書を保険医療機関又は保険薬局に提示しなければならない。

(期間)

第7条 一部負担金の徴収猶予の期間は、申請のあった日の属する月を含めて6箇月を限度とする。

2 一部負担金の減免の期間は、申請のあった日の属する月を含めて1箇月を単位とし、当該減免を受けた者からの申請に基づき3箇月を限度に1箇月ごとに延長することができる。ただし、同一の事由により当該期間を超えて減免を行う必要があると町長が認める場合は、当該減免を受けた者からの申請に基づき更に3箇月を限度に1箇月ごとに延長することができる。

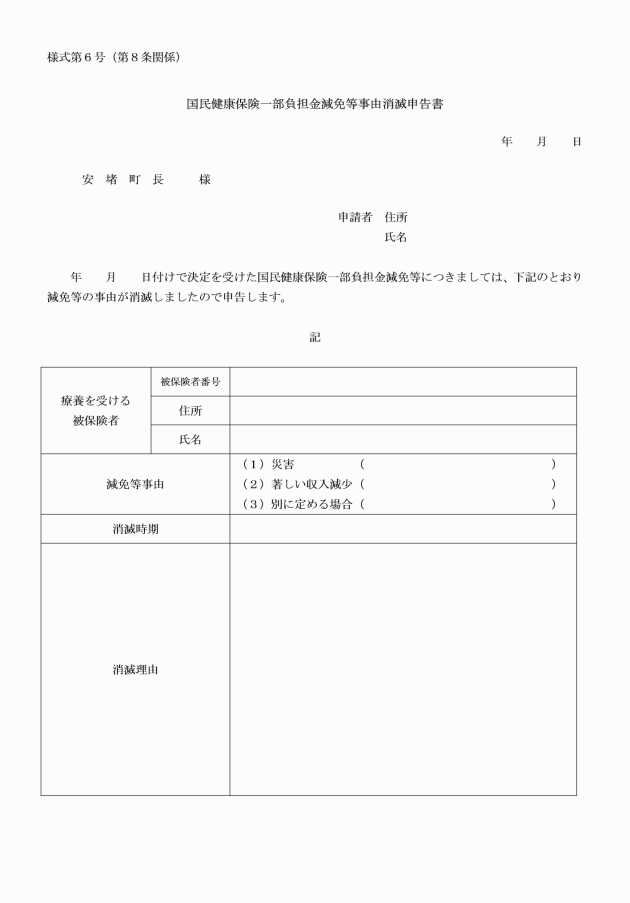

(1) 資力の回復その他の事情の変化により一部負担金の徴収猶予の事由が消滅したと認められることとなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為により一部負担金の徴収猶予を受けたと認められるとき。

2 市(町、村)長は、前項の規定により一部負担金の徴収猶予の取消しを行った場合は、当該徴収猶予を受けた者からこれを一時に徴収するものとする。

2 町長は、前項第2号の規定により一部負担金の減免の取消しを行った場合は、その取り消した日の前日までの期間における減免の額を、当該減免を受けた者から返還させるものとする。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年6月28日告示第37号)

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

別表2(第3条関係)

適用基準 | 減免の額 | |||

一部負担金の減免を受けようとする世帯主及び当該世帯に属する被保険者の実収入月額が基準額に100分の120を乗じて得られる額以下であり、かつ、当該世帯に属する被保険者の預貯金の額の合計額が基準額の3箇月分に相当する額以下であること | 1 第2条第1項第1号に該当する場合 その者が属する世帯に属する被保険者に係る一部負担金(入院療養分及び外来療養分)の額の全額 2 第2条第1項第2号に該当する場合 その者が属する世帯に属する被保険者に係る一部負担金(入院療養分に限る。)の額に、次の表の左欄に掲げる実収入月額の区分に応じ右欄に掲げる割合を乗じて得られる額 | |||

当該世帯の実収入月額 | 減免割合 | |||

基準額以下 | 100分の100 | |||

基準額を超え、基準額に100分の120を乗じて得られる額以下 | 100分の50 | |||

3 第2条第1項第3号に該当する場合 第2条第1項第1号及び第2号に定めるもののほか、国の通知において一部負担金の減免の対象とされている場合において、当該国の通知に基づき算定される額 | ||||

(別表1及び2に係る備考)

1 実収入月額とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額の月額をいう。

2 基準額とは、生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した需要の額の合計額に1000分の1155を乗じて得られる額をいう。

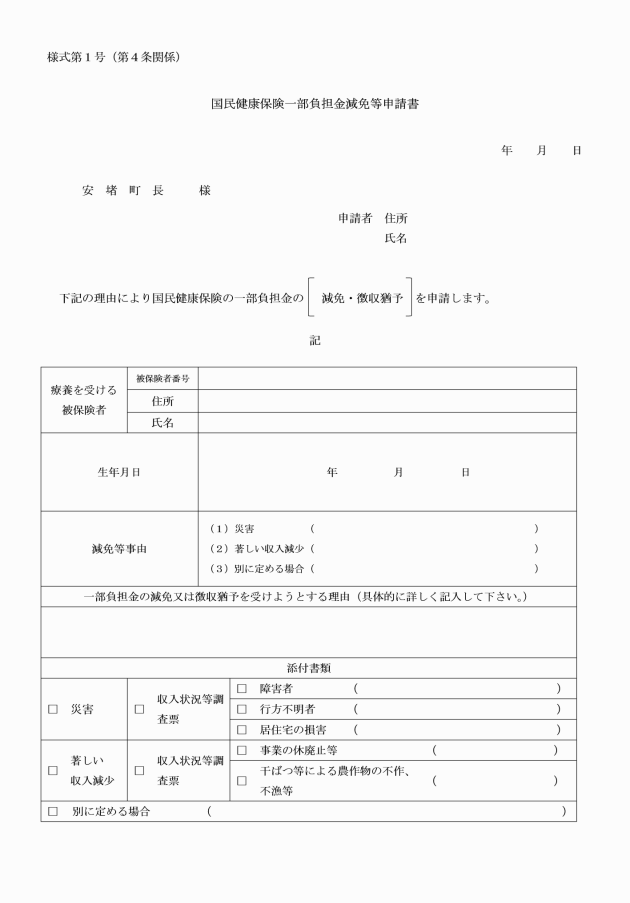

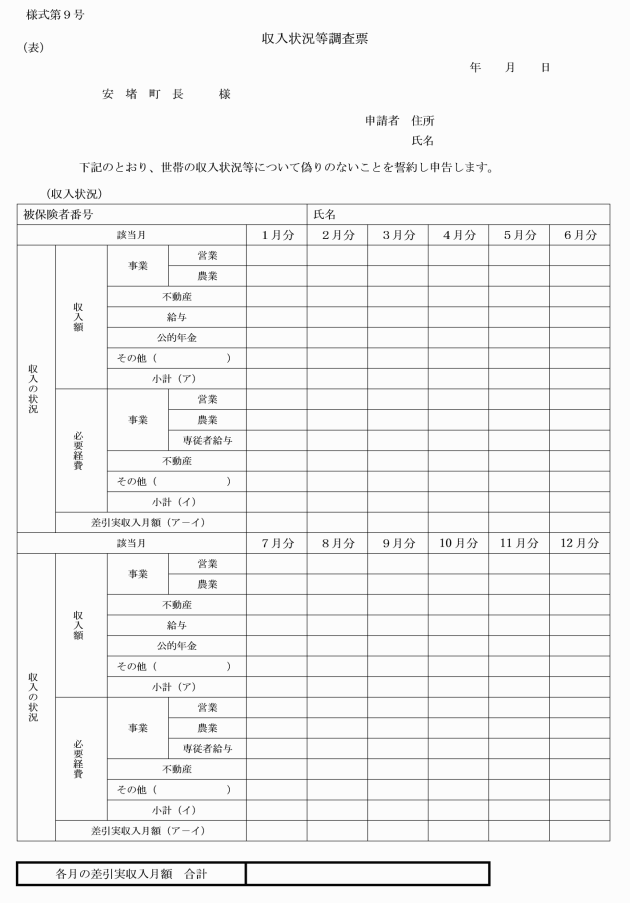

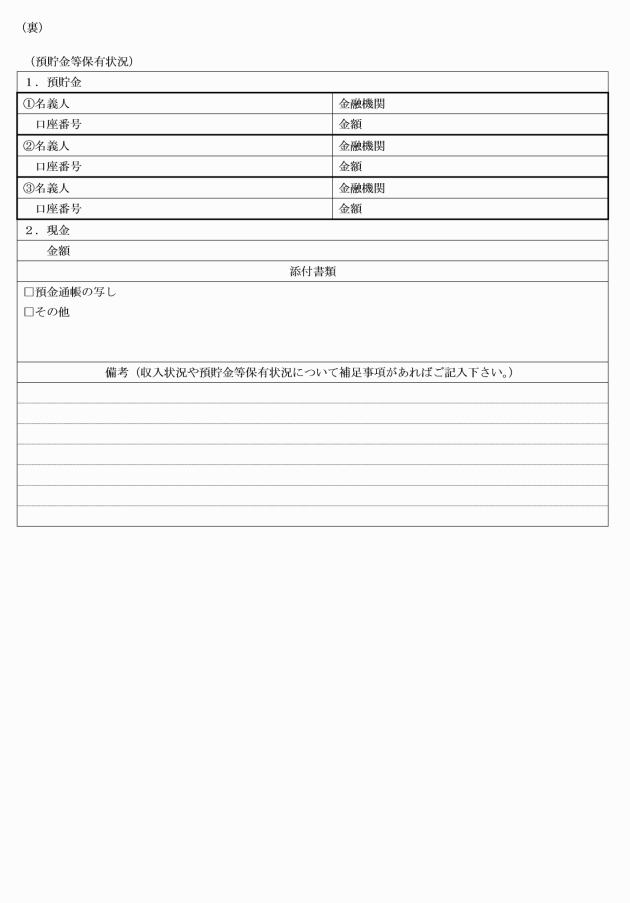

別表3(第4条関係)

申請書に添付すべき書類 |

1 第2条第1項第1号に該当する場合 次のすべての書類 ・収入状況等調査票(様式第9号) ・第2条第1項第1号ア若しくはイに該当する者となったこと又は同号ウに規定する損害を受けたことを確認できる書類 (第1号アの場合、身体障害者手帳の写し、診断書(身体障害者手帳用)、精神障害者保健福祉手帳の写し、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)等) (第1号イの場合、行方不明届出書の写し等) (第1号ウの場合、罹災証明書の写し等) 2 第2条第1項第2号に該当する場合 次のすべての書類 ・収入状況等調査票(様式第9号) ・第2条第1項第2号に該当することとなったことを確認できる書類 (第2号アの場合、廃業届出書の写し、離職票の写し、解雇通知書の写し、閉鎖事項全部証明書の写し、免責確定証明書の写し、個人事業の廃業届出書の写し等) (第2号イの場合、減収及び被害の状況が確認できる書類の写し等) 3 第2条第1項第3号に該当する場合 別表2に規定する国の通知において定められた書類 |