○安堵町国民健康保険税減免取扱要綱

令和3年3月23日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安堵町国民健康保険税条例(昭和26年安堵村条例第5号。以下「条例」という。)第23条の2第1項の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(減免の割合等)

第2条 条例第23条の2第1項の規定による保険税の減免に係る減免の額等は、別表1に定めるとおりとする。

2 条例第23条の2第1項各号中2以上の規定に該当する場合は、各々の規定による減免の額のうち、最も大きい額となる規定を適用する。

3 保険税の賦課に際し、既に条例第22条の規定による減額、地方税法第703条の4第10項第2号及び第3号並びに同条第18項第2号及び第3号並びに国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号ロ及びハ並びに同条第3項第7号ロ及びハの規定の適用を受けることによる減額又は地方税法第703条の5の2及び国民健康保険法施行令第29条の7の2の規定の適用を受けることによる減額(以下「軽減等」という。)が行われている場合、軽減等前の保険税額に減免の割合を乗じた額が軽減等の額を超えるときは、軽減等前の保険税額に減免の割合を乗じた額から軽減等の額を差し引いた額を減免の額とする。

(減免の額にかかる端数計算)

第3条 保険税の減免の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(適用除外)

第4条 保険税の額から第2条の規定により算定した減免の額を差し引いた額が条例第2条第2項、第3項及び第4項に規定する賦課限度額を超えるときは、減免を行わない。ただし、条例第23条の2第1項第1号の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。

2 納税義務者が条例第3条に規定する所得等の申告を行っていないときは、減免を行わない。

3 第2条第3項に規定する減免の割合を乗じた額が軽減等の額を超えないときは、減免を行わない。ただし、条例第23条の2第1項第1号の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。

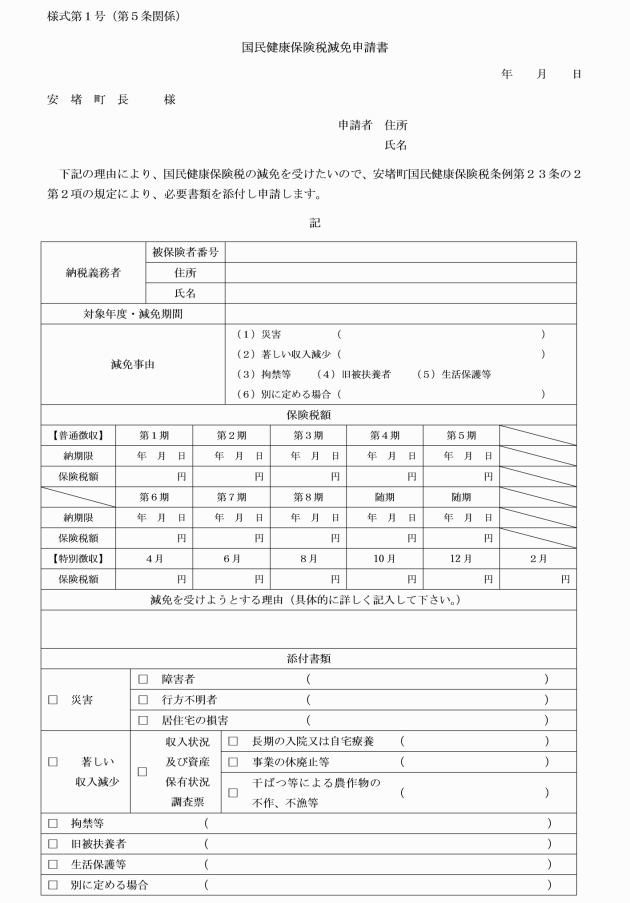

(減免の申請)

第5条 条例第23条の2第2項の規定により保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に別表2に定める書類を添付し、同表に定める申請期限までに町長に提出しなければならない。

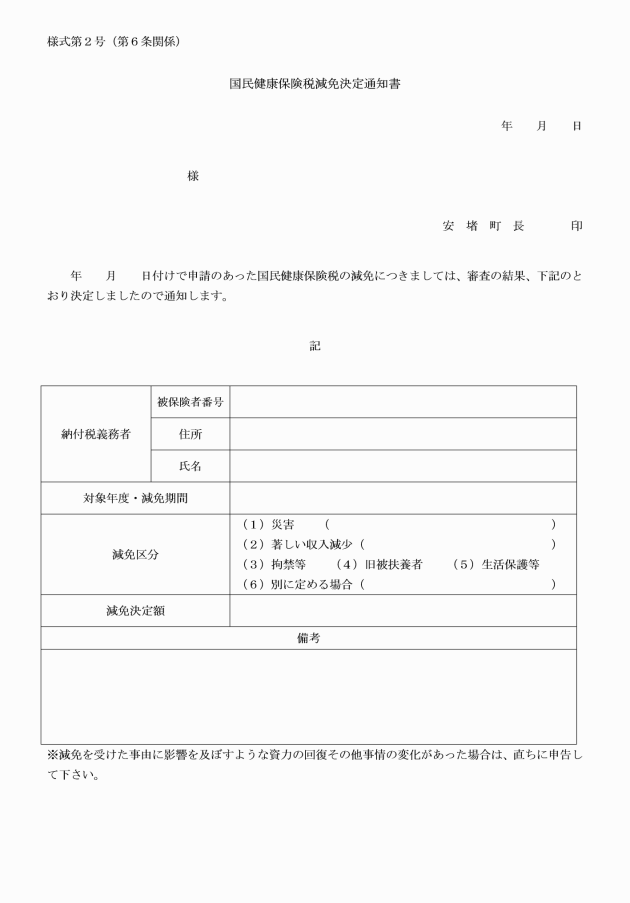

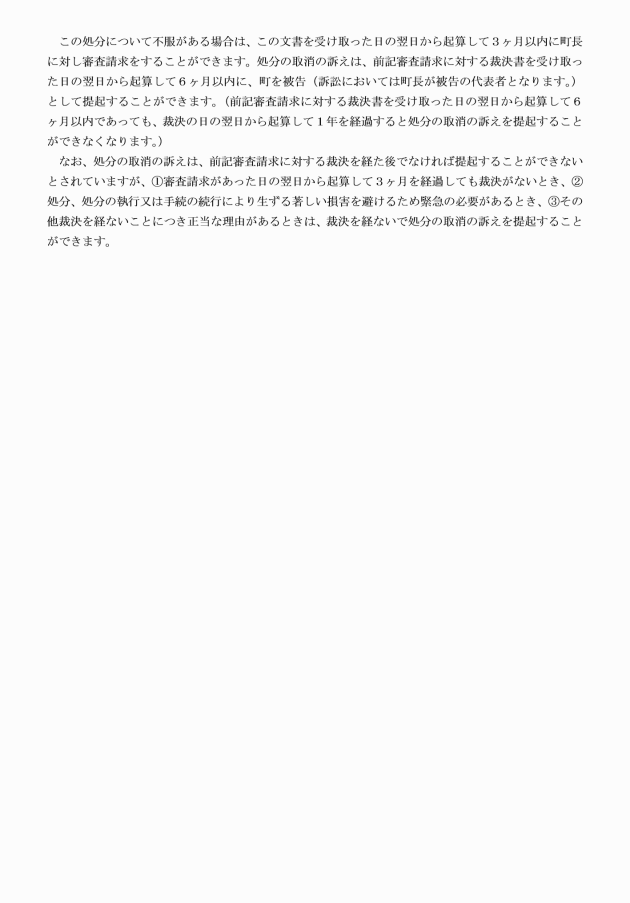

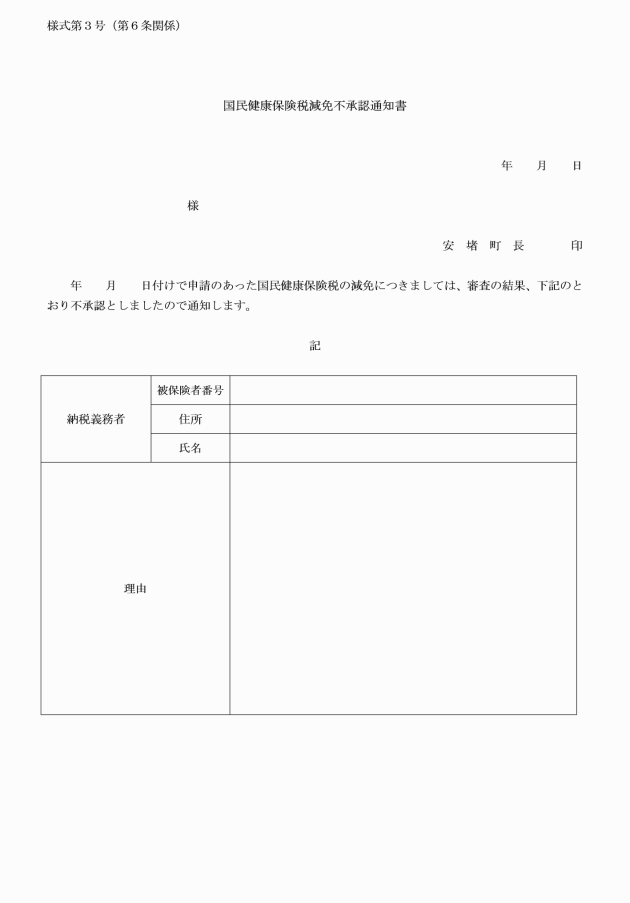

(減免の決定等)

第6条 町長は、前条の申請に不備がないことを確認したときはこれを受理し、速やかに審査等を行い、その可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の可否の決定に当たって必要と認めるときは、申請者に対し必要な書類等の提出又は提示を求めることができる。

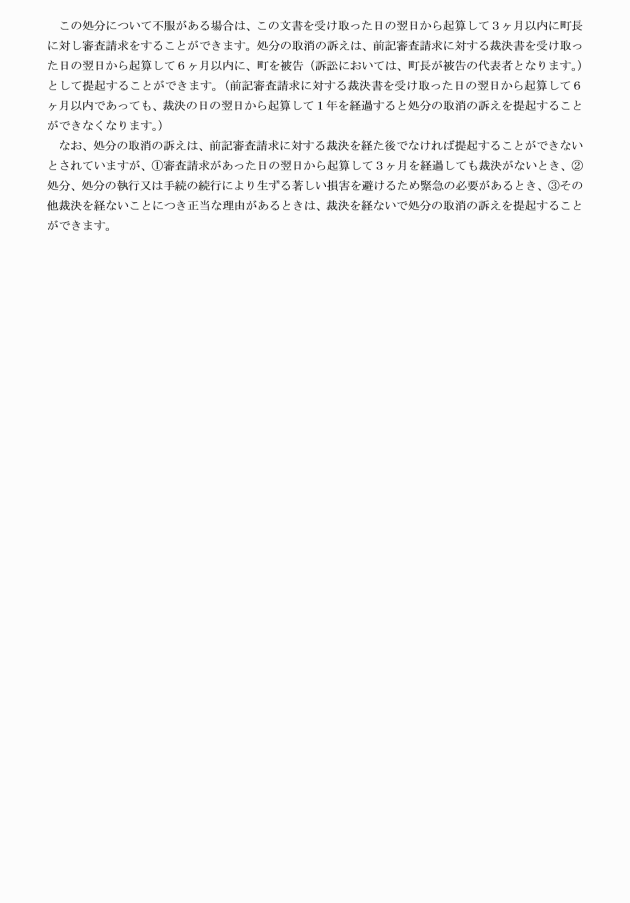

(減免事由の消滅)

第7条 保険税の減免を受けた者は、条例第23条の2第1項各号の規定のいずれにも該当しないこととなったときは、直ちに国民健康保険税減免事由消滅申告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

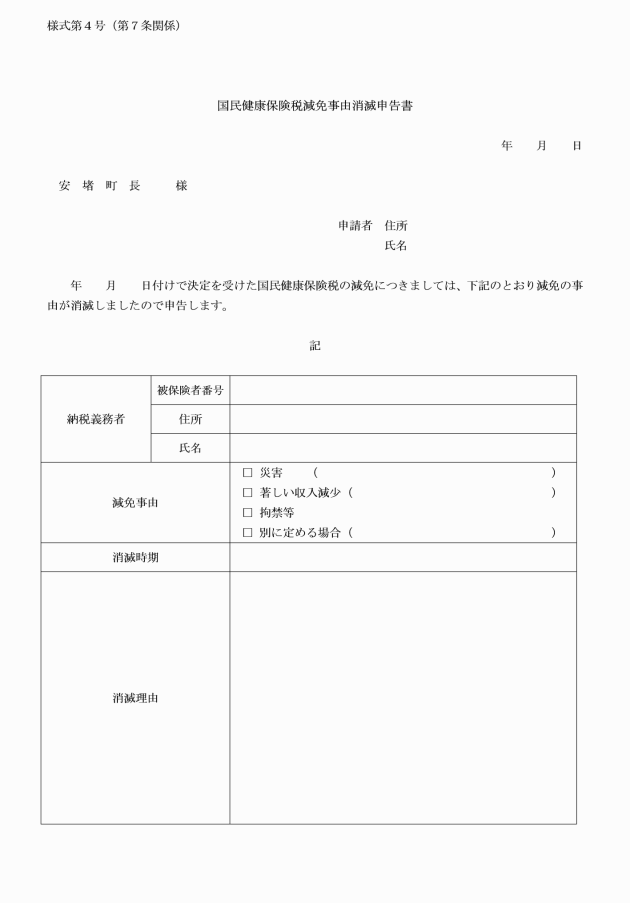

(1) 資力の回復その他の事情の変化により減免の事由が消滅したと認められることとなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免を受けたと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により保険税の減免の取消しを行った場合は、当該取り消した減免の額に延滞金等を加算した額を、当該保険税の減免を受けた者から徴収するものとする。

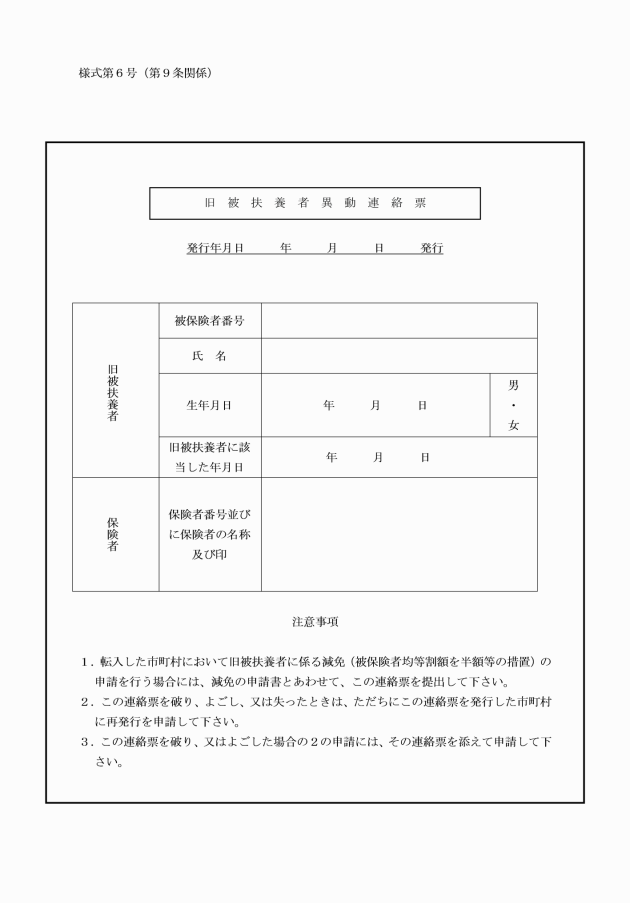

(旧被扶養者異動連絡票の交付)

第9条 町長は、条例第23条の2第1項第4号の規定により保険税の減免を受けている被保険者が転出することとなったときは、当該被保険者に旧被扶養者異動連絡票(様式第6号)を交付するものとする。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年6月28日告示第37号)

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

条例第23条の2第1項の適用規定 | 減免の額 | 減免の対象となる保険税の範囲 | |||||

第1号 | 1 納税義務者が条例第23条の2第1項第1号アに該当する場合 当該納税義務者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額に100分の90を乗じて得られる額 2 被保険者(納税義務者を除く。)が条例第23条の2第1項第1号アに該当する場合 当該被保険者に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額の全額 3 納税義務者が条例第23条の2第1項第1号イに該当する場合 当該納税義務者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額の全額 4 被保険者(納税義務者を除く。)が条例第23条の2第1項第1号イに該当する場合 当該被保険者に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額の全額 5 納税義務者又は被保険者が条例第23条の2第1項第1号ウに該当する場合 当該納税義務者又は被保険者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額に、次の表の左欄に掲げる額及び中欄に掲げる程度に応じ右欄に掲げる割合を乗じて得られる額 | 条例第23条の2第1項第1号に規定する災害が発生した日の属する月から当該月の属する年度の末月まで(特別の事情があると認められる場合は、1年を経過する月まで)に到来する納期に係る保険税 | |||||

前年の合計所得金額 | 損害の程度 | 減免割合 | |||||

500万円以下 | 全壊(又は全焼) | 100分の100 | |||||

半壊(又は半焼) | 100分の50 | ||||||

500万円超 750万円以下 | 全壊(又は全焼) | 100分の50 | |||||

半壊(又は半焼) | 100分の25 | ||||||

750万円超 1,000万円以下 | 全壊(又は全焼) | 100分の25 | |||||

半壊(又は半焼) | 100分の12.5 | ||||||

上記にかかわらず、激甚災害として政令で指定された災害である場合 | 全壊(又は全焼) | 100分の100 | |||||

半壊(又は半焼) | 100分の50 | ||||||

第2号 | 条例第23条の2第1項第2号に該当する者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険税(所得割)の額に、次の表の左欄に掲げる率に応じ右欄に掲げる割合を乗じて得られる額 | 条例第23条の2第1項第2号の該当により減免を申請する日(特別の事情があると認められる場合は、同号ア、イ又はウに規定する事由が発生した日)の属する月から当該月の属する年度の末月までに到来する納期に係る保険税 | |||||

旧ただし書所得の額の対前年減少率(見込) | 減免割合 | ||||||

100% | 100分の100 | ||||||

90%以上100%未満 | 100分の90 | ||||||

80%以上90%未満 | 100分の80 | ||||||

70%以上80%未満 | 100分の70 | ||||||

60%以上70%未満 | 100分の60 | ||||||

50%以上60%未満 | 100分の50 | ||||||

第3号 | 条例第23条の2第1項第3号に該当する者の同号に規定する保険給付の制限を受けていた期間に係る保険税(所得割及び均等割(当該者が単身である場合は、所得割、均等割及び平等割))の額の全額 | 条例第23条の2第1項第3号に規定する保険給付の制限を受けていた期間に係る保険税 | |||||

第4号 | 条例第23条の2第1項第4号に該当する者に係る保険税(所得割、均等割(当該者の属する世帯に他の旧被扶養者以外の被保険者が無い場合は、所得割、均等割及び平等割))の額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ右欄に掲げる割合を乗じて得られる額 | 被保険者の資格を取得した日の属する月から2年を経過する月までの間(所得割の場合は、当分の間)に係る保険税 | |||||

保険料(税)区分 | 減免割合 | ||||||

所得割 | 100分の100 | ||||||

均等割 | 100分の50 | ||||||

平等割 | 100分の50 | ||||||

第5号 | 条例第23条の2第1項第5号に該当する者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額の全額 | 条例第23条の2第1項第5号の該当により減免を申請する日(特別の事情があると認められる場合は、同号ア又はイに規定する保護を受けることとなった日)の属する月から当該月の属する年度の末月までに到来する納期に係る保険税 | |||||

第6号 | 条例第23条の2第1項第1号から第5号までに定めるもののほか、国の通知において保険税の減免の対象とされている場合において、当該国の通知に基づき算定される額 | 国の通知において定められる保険税 | |||||

備考)

1 合計所得金額とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。

2 旧ただし書所得とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額から地方税法第314条の2第2項に規定する額を控除した額又は国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号に規定する所得の金額をいう。

別表2(第5条関係)

条例第23条の2第1項の適用規定 | 申請書に添付すべき書類 | 申請期限 |

第1号 | 条例第23条の2第1項第1号ア若しくはイに該当する者となったこと又は同号ウに規定する損害を受けたことを確認できる書類 (第1号アの場合、身体障害者手帳の写し、診断書(身体障害者手帳用)、精神障害者保健福祉手帳の写し、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)等) (第1号イの場合、行方不明届出書の写し等) (第1号ウの場合、罹災証明書の写し等) | 条例第23条の2第1項第1号に規定する災害が発生した日の属する年度の末日(ただし、特別の事情があると認められる場合は、町長が定める日) |

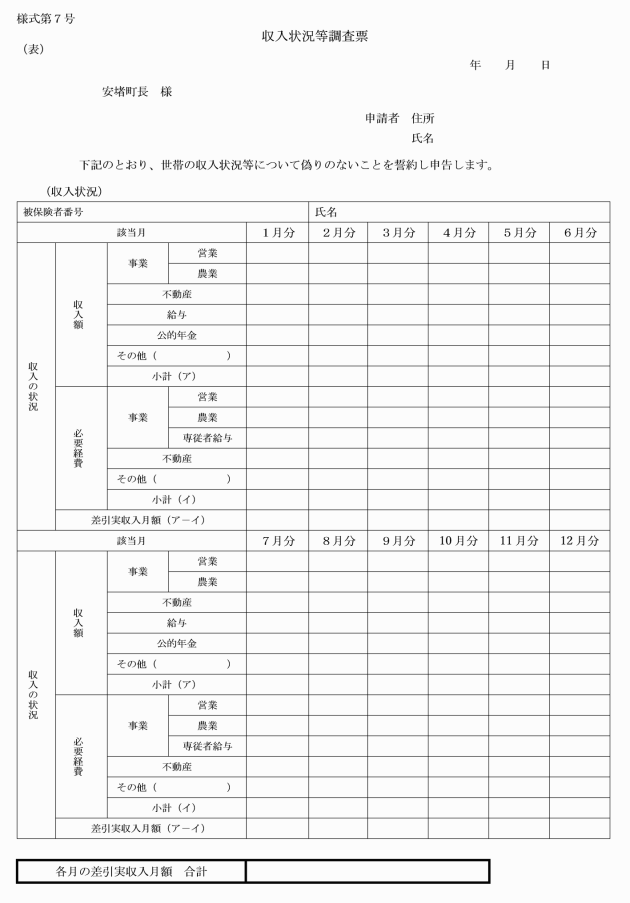

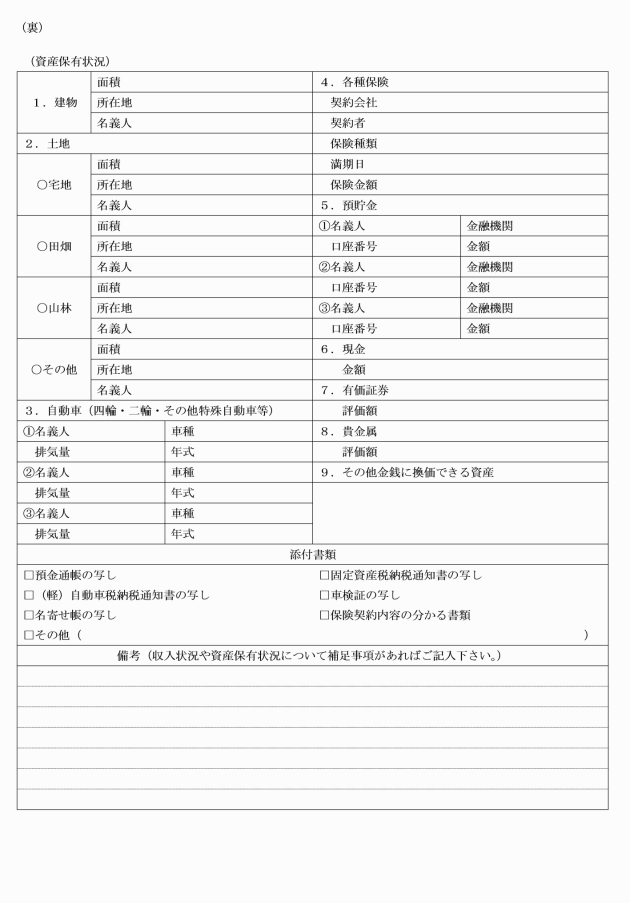

第2号 | 次のすべての書類 ・収入状況及び資産保有状況調査票(様式第7号) ・条例第23条の2第1項第2号に該当することとなったことを確認できる書類 (第2号アの場合、90日以上の長期の入院又は自宅療養を要することが確認できる診断書) (第2号イの場合、廃業届出書の写し、離職票の写し、解雇通知書の写し、閉鎖事項全部証明書の写し、免責確定証明書の写し、個人事業の廃業届出書の写し等) (第2号ウの場合、減収及び被害の状況が確認できる書類の写し) | 条例第23条の2第1項第2号に該当する者となった日の属する年度の末日 |

第3号 | 条例第23条の2第1項第3号に該当する者となったことを確認できる書類 (入所証明書の写し等) | 条例第23条の2第1項第3号に該当する者となった日のから6箇月を経過する日(ただし、特別の事情があると認められる場合は、町長が定める日) |

第4号 | 条例第23条の2第1項第4号に該当する者となったことを確認できる書類 (各保険者が発行する資格喪失証明書等の写し、旧被扶養者異動連絡票(様式第6号)等) | 被保険者としての資格を取得した日の属する年度の末日 |

第5号 | 条例第23条の2第1項第5号に該当する者となったことを確認できる書類 (生活保護受給資格証明書の写し、生活保護決定通知書の写し等) | 条例第23条の2第1項第5号に該当する者となった日の属する年度の末日 |

第6号 | 別表1に規定する国の通知において定められた書類 | 別表1に規定する国の通知において定められた日 |